Brauchen wir eine neue Evolutionstheorie? So die Überschrift eines Artikels in Spektrum der Wissenschaft. Hoppla, was ist los? Ist die alte Evolutionstheorie kaputt? Müssen wir uns eine neue basteln?

Nein, natürlich nicht. Aber ist es angesichts einer ganzen Reihe neuer Forschungsrichtungen nicht an der Zeit, eine „Extended Synthesis“ einzuläuten, eine „erweiterte Synthese“ also? Darum dreht sich der Spektrum-Artikel, der schon einige Wochen zuvor auf Englisch im Magazin Nature erschienen war und aus zwei Teilartikeln besteht, in Form einer Debatte Pro & Kontra.

Auf der einen Seite stehen Kevin Laland und eine Reihe Kollegen, die das Konzept der erweiterten Synthese befürworten.

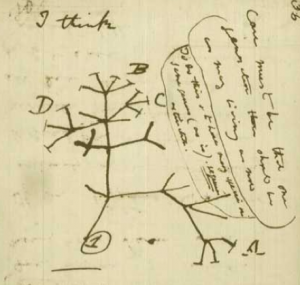

Die „noch nicht erweiterte“ Synthese, damit wäre dann wohl die derzeitige Standard-Version der Evolutionstheorie gemeint, die im Wesentlichen auf die sogenannte Modern Synthesis aus den 1920er und 30er Jahren aufbaut. Zoologen, Botaniker, Paläontologen setzten sich damals mit Mathematikern und Genetikern an einen Tisch. Sie brachten Daten und Modelle aus zuvor meist eigenständig vor sich hin wurstelnden Gebieten unter einen Hut. Dieser gemeinsame Hut ist Darwins große Idee, das Konzept der graduellen Evolution durch erbliche Variation und natürliche Selektion. Der damals erzielte fächerübergreifende Konsens wurde die Grundlage für die weitere Forschung im evolutionsbiologischen Mainstream.

Aber so interdisziplinär die Modern Synthesis auch angelegt war: Vertreter einiger Forschungszweige, die heutzutage ausgesprochen bedeutsam sind, saßen damals nicht mit am Tisch. Zum Teil einfach deshalb, weil es manche der heutigen Arbeitsgebiete der Biologie noch nicht einmal im Ansatz gab. Von Genomik, (molekularer) Epigenetik oder gar Systembiologie konnten die Väter der Modern Synthesis nichts ahnen. Und auch die Ökologie mit ihren quantitativen Modellen gab es noch nicht.

Eine Black Box

Nebenbei bemerkt: Anders liegt der Fall bei der Entwicklungsbiologie, die damals noch meist Embryologie hieß. Schon Darwin hatte die Bedeutung des Vergleichs der Embryonalstadien erkannt. Und die experimentellen Embryologen hatte schon Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus interessante Erkenntnisse beizusteuern. Wieso die Entwicklungsbiologie trotzdem bis zum Ende des Jahrhunderts eine „Black Box“ für die meisten Evolutionsbiologen war, und zum Teil heute noch ist – das ist ein interessantes Thema, das ich mir aber für einen anderen Beitrag aufhebe.

Tatsache ist jedenfalls: Es gibt heute eine Reihe aktiver Forschungszweige mit evolutionsbiologisch relevanten Fragen, die die Begründer der Modern Synthesis in den 1930er Jahren nicht auf dem Schirm hatten.

Die Befürworter einer „Extended Synthesis“ werfen den traditionelleren Evolutionsbiologen nun vor, zu sehr in den Arbeitsweisen, den Methoden und Konzepten von damals stecken geblieben zu sein. Im Kern geht es dabei vor allem um die Populationsgenetik. „Evolution ist die Änderung von Genfrequenzen in Populationen“ lautet ein Mantra der Modern Synthesis. Die Kritiker sagen nun sinngemäß: Diese Verengung der Evolutionstheorie auf „Gene in Populationen“ wird den Erkenntnissen der neuen Forschungsgebiete nicht gerecht.

Wieso haben Schlangen keine Beine?

Ein kurzes Beispiel für die Fragen, um die es geht: Entwicklungsbiologen haben sich die Evolution der Schlangen vorgenommen. Wieso haben Schlangen keine Beine? Einen entwicklungsbiologischen Hinweis fanden Martin Cohn und Cheryll Tickle in einer mittlerweile schon klassischen Arbeit aus dem Jahr 1999. Die Regionen entlang der Körperachse, in denen bestimmte Masterkontrollgene (sogenannte Hox-Gene) aktiv sind, haben sich im Verlauf der Schlangenevolution verschoben. Dadurch ging offenbar das Signal zur Bildung der Beinanlagen verloren (doi:10.1038/20944 ).

Die Studie steht beispielhaft für den Ansatz der evolutionären Entwicklungsbiologie (kurz „Evo-Devo“). Wie verändern sich molekularbiologische Signalwege, wenn in der Folge von Selektionsprozesse neue Formen und neue Arten entstehen? Man möchte meinen, diese inner-genomischen Mechanismen aufzuklären sollte ein wichtiges Ziel der Evolutionsbiologen sein, neben den äußeren Faktoren der Selektion. Organismen sind kein Batzen Knetmasse, der beliebig formbar ist. Vielmehr setzen die „internen“ Bedingungen des Genoms Grenzen und Zwänge („developmental constraints“). Aber in der traditionellen Evolutionsbiologie kommen Fragen nach der inneren Mechanik der Genome nicht prominent vor – man wusste bis zum Ende des 20. Jahrhunderts eben noch kaum etwas darüber.

Ähnliche Argumente könnte man für andere Themen anführen, die nach Meinung von Laland und Kollegen im Moment zu kurz kommen.

Die „Alles-ist-Gut“-Fraktion, angeführt von Gregory Wray und Hopi Hoekstra, wehrt sich aber gegen den Vorwurf, die traditionellen Evolutionsbiologen würden neue Erkenntnisse vernachlässigen. Sie sagen:

„[Manche Evolutionsbiologen behaupten], die gängige Theorie sei inzwischen schon viel zu starr um das Konzept der Gene herum zementiert. Genauer gesagt treten sie dafür ein, dass vier Phänomene bedeutende evolutionäre Prozesse sind: phänotypische Plastizität, Nischenkonstruktion, inklusive Vererbung und ‚Developmental Bias‘. Dem stimmen wir auch voll und ganz zu und wir beschäftigen uns selbst damit.“

Unvermeidliche Integration – wie schon immer

Der Wissenschaftsphilosoph Massimo Pigliucci hat den Kern der Debatte in einem Blog-Beitrag auf den Punkt gebracht: Was in der Diskussion um die Erweiterung der Evolutionstheorie gerade passiert, ist eigentlich nichts Neues. Die „Standard-Theorie“ war nie ein starres Gebilde; im Gegenteil, sie ist gerade deshalb so stark, weil sie immer wieder neue Ansätze integriert hat, ohne dass die zentralen Elemente ungültig geworden wären. Man denke an die Mendelsche Genetik, die viele Forscher zu Beginn des 20. Jahrhunderts als nicht kompatibel ansahen mit der Darwinschen Vorstellung einer graduellen, schrittweisen Evolution – aber das glatte Gegenteil ist der Fall, wie wir heute wissen.

Die neuen Erkenntnisse aus Entwicklungsbiologie, Epigenetik, Ökologie, Genomik und Systembiologie erweitern unser Verständnis der konkreten Mechanismen hinter den allgemeinen Prinzipien. Dass neue Forschungsrichtungen und neue Arbeitsweisen in die Evolutionstheorie integriert werden, ist von daher eine unvermeidliche Selbstverständlichkeit, wie Pigliucci zurecht hervorhebt.

Die Debatte zwischen „Traditionalisten“ und „Erweiterern“ dreht sich also eigentlich nur darum, wie viel Gewicht man diesen neuen Ansätzen zugesteht, und ob es gerechtfertigt ist, deshalb von einer „erweiterten Synthese“ zu sprechen. Es geht jedenfalls nicht darum, ob demnächst eine gänzlich neue Evolutionstheorie am Horizont auftaucht.